夜中に天井から響く不審な音や、原因不明の異臭に悩まされていませんか。こうした現象は、天井裏に動物が侵入しているサインである可能性があります。ネズミから中型のハクビシンやアライグマまで、さまざまな害獣が屋根裏を住み家として利用しているかもしれません。

この記事では、天井裏に侵入する動物の種類と特徴、主な侵入経路、被害のサインの見分け方、そして効果的な対策方法まで詳しく解説します。自分でできる予防策から専門業者への依頼タイミングまで、実践的に役立つ情報をお伝えします。

天井裏に侵入する動物の種類

天井裏は外敵から身を守れ、暖も取れる理想的な環境のため、多くの動物に狙われています。住宅地でよく見られる害獣の特徴を理解することで、適切な対策を立てることができます。

小型害獣の特徴

ネズミは最も頻繁に天井裏で確認される害獣です。体長15〜20cm程度の小さな体を活かし、わずか2〜3cm程度の隙間からでも侵入できます。繁殖力が非常に高く、一度侵入を許すと短期間で個体数が急激に増加します。

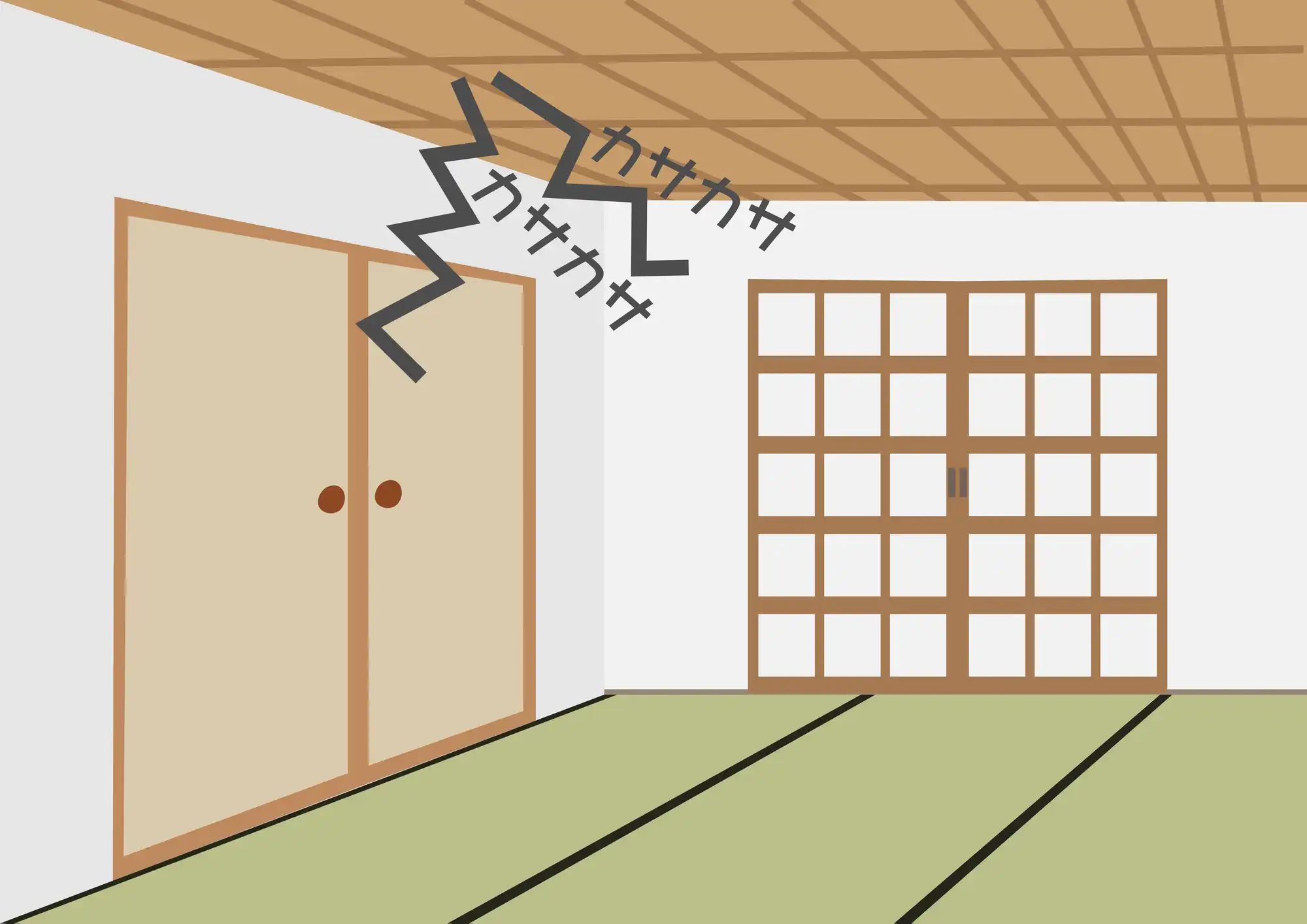

ネズミは夜行性のため、主に夜間に活動音が聞こえます。「カサカサ」「チューチュー」といった特徴的な音に加え、壁の中を移動する際の引っかき音も聞こえることがあります。屋根裏での巣作りを放置すると、配線をかじって火災の原因となる危険性もあります。

コウモリも小型害獣の代表格で、1〜2cm程度のわずかな隙間から侵入します。換気口周辺やダクトの接続部分は特に注意すべきポイントです。コウモリは集団で行動する習性があるため、一匹見つけた場合は複数匹の存在を疑う必要があります。

中型害獣の特徴

ハクビシンは体長50〜60cm程度の中型動物で、細長い体型を活かして比較的狭い隙間からも侵入します。雑食性で都市部にも適応しており、住宅地での目撃例が増加傾向にあります。額から鼻にかけて白い筋が入っているのが特徴的です。

アライグマは体長60〜70cm程度と大型で、前足の器用さと力の強さが特徴です。通気口の金網を押し広げたり、天井板を持ち上げて侵入するケースも報告されています。アライグマは特に破壊力が強く、建物への物理的ダメージが深刻になりやすい害獣です。

タヌキも住宅地で見られる中型害獣の一つです。体長50〜60cm程度で、比較的大きな侵入口からしか侵入できませんが、一度侵入すると長期間にわたって住み着く傾向があります。タヌキは夜行性で、主に植物質を好む雑食性です。

その他の害獣

イタチやテンなどの細長い体型を持つ動物も、天井裏への侵入例が確認されています。これらの動物は狭い隙間を巧みに利用して移動し、配管周辺の小さな開口部からも侵入可能です。

地域によっては、リスや鳥類が天井裏に住んで巣をつくるケースもあります。特に春から夏にかけての繁殖期には、静かで安全な環境を求めて住宅の屋根裏空間を利用する動物が増加します。

動物の主な侵入経路

天井裏への動物侵入を防ぐためには、侵入経路を正確に把握することが重要です。建物の構造上、動物が利用しやすい箇所を重点的に点検し、適切な対策を講じましょう。

屋根周辺の侵入口

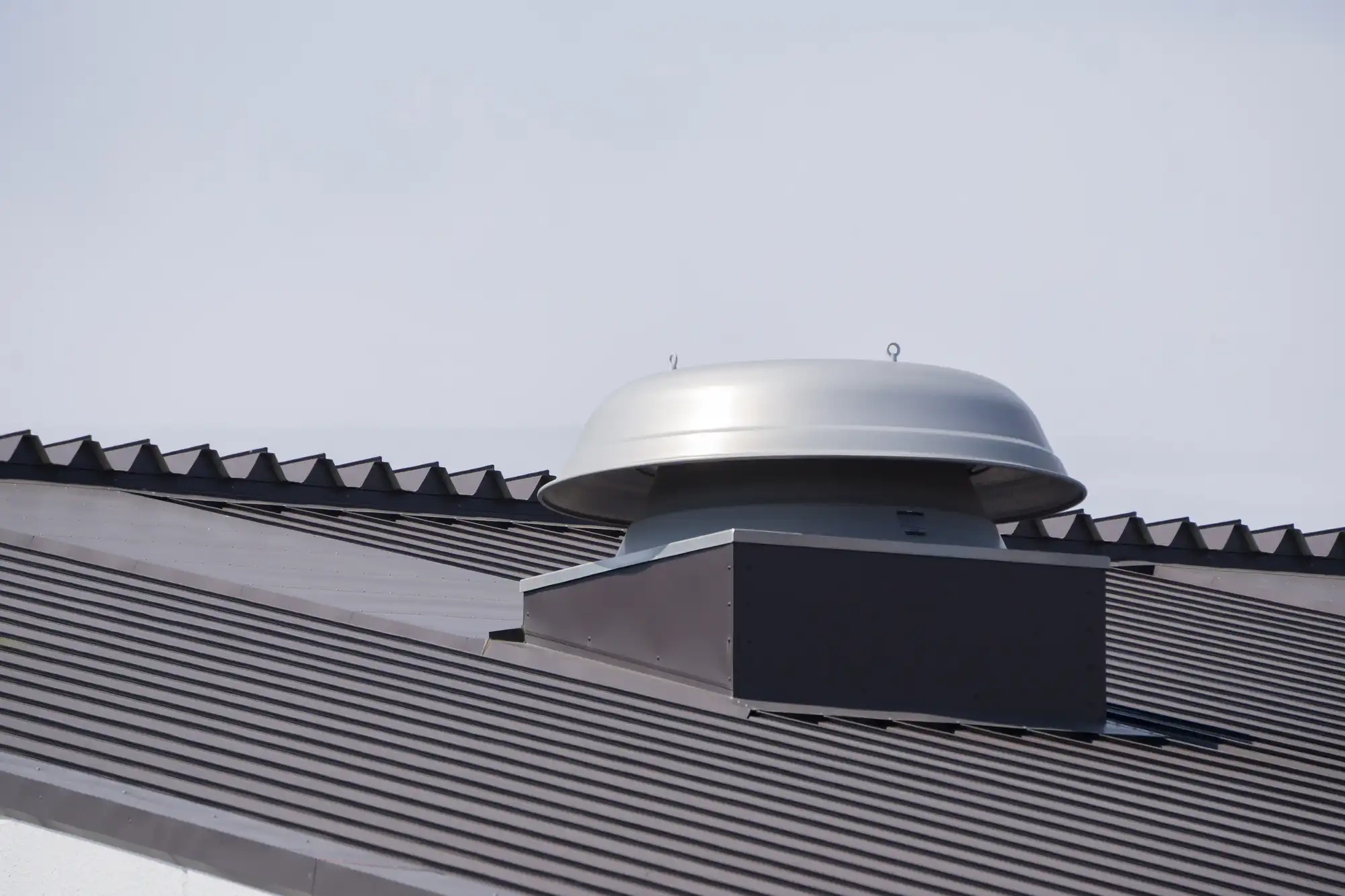

通気口は最も一般的な侵入経路の一つです。ベンチレーターと呼ばれる屋根の通気口は、本来は建物の換気が目的ですが、金網の設置が不十分だったり、経年劣化で破損していると動物の侵入を許してしまいます。

屋根瓦のずれや破損箇所も重要な侵入口となります。台風や強風により瓦がずれると、その隙間から小型の動物が侵入する可能性があります。定期的な屋根点検により、瓦のずれや破損を早期発見することが予防につながります。

軒下の隙間や破風板の接合部分も注意が必要です。建物の経年変化により生じる小さな隙間でも、ネズミなどの小型害獣には十分な侵入口となります。

外壁周辺の侵入口

換気扇周辺は動物にとって魅力的な侵入経路です。キッチンや浴室の外壁に設置された換気扇は、カバーの破損やフィルターの劣化により隙間が生じやすく、特にネズミやコウモリの侵入が多い箇所です。

配管引き込み口周辺も重要なチェックポイントです。給水管や排水管が外壁を貫通する部分は、施工時の隙間や経年によるシーリング材の劣化により、動物の侵入を許しやすくなります。

外壁のひび割れや劣化部分からの侵入例も報告されています。特に木造住宅では、建物の収縮や膨張により生じる小さな亀裂が、時間の経過とともに拡大し、動物の侵入口となる可能性があります。

建物内部からの侵入

天袋収納部分は見落としがちな侵入経路です。押し入れ上部の天袋に荷物を詰め込みすぎると、天板が浮き、その隙間からアライグマなどの大型動物も侵入する可能性があります。

点検口周辺の不備も侵入の原因となります。天井点検口の蓋がしっかり閉まっていなかったり、経年劣化により隙間が生じていると、そこから動物が侵入することがあります。定期的な点検口の状態確認と適切な管理が重要です。

動物侵入のサイン

天井裏への動物侵入は、早期発見により被害を最小限に抑えることができます。日常生活の中で注意深く観察することで、侵入の兆候を見逃さないようにしましょう。

聴覚による判断

夜間の異音は最も分かりやすい侵入サインです。動物の種類により音の特徴が異なるため、音質を注意深く聞き分けることで、侵入している動物をある程度推測できます。

ネズミの場合は「カサカサ」「チューチュー」といった軽快な音が特徴的です。小さな爪で天井材を引っかく音や、壁の中を移動する際の擦れる音も聞こえます。活動時間は主に深夜から明け方にかけてです。

中型害獣のハクビシンやアライグマは「ドタドタ」「ガサガサ」といった重い足音が特徴です。体重があるため天井板がたわむ音や、移動時の重厚な足音が明確に聞こえます。また、鳴き声も時々聞こえることがあります。

コウモリは「バタバタ」という羽音と、「キーキー」という超音波に近い鳴き声が特徴です。集団で行動するため、複数匹の羽音が同時に聞こえることもあります。

視覚による判断

天井のシミや変色は尿被害のサインです。動物の尿により天井材が湿気を含むと、茶色や黄色のシミが現れます。特に石膏ボードの天井では、シミが拡大しやすく、放置すると天井材の強度低下につながります。

糞の発見は、侵入の確かな証拠です。動物の種類により糞の形状や大きさが異なるため、発見した糞の特徴から侵入した動物を特定できます。ネズミの糞は米粒大で細長く、ハクビシンやアライグマの糞はより大きく、種子や果実の残りが混じっていることがあります。

断熱材の荒らされた痕跡も重要なサインです。天井裏の断熱材がちぎられていたり、一部が移動していたりする場合は、動物が巣作りのために利用している可能性があります。

嗅覚による判断

異臭の発生は動物侵入の明確なサインです。糞尿による臭いは時間の経過とともに強くなり、住環境に深刻な影響を与えます。特に夏場は臭いが強くなりやすく、近隣への迷惑にもつながります。

動物の体臭や巣作りの材料による臭いも判断材料となります。ハクビシンは特有の獣臭があり、アライグマも独特の体臭を持っています。臭いの種類や強度により、侵入動物の種類や個体数をある程度推測することができます。

動物侵入による被害

天井裏への動物侵入は、単なる騒音問題を超えて様々な深刻な被害をもたらします。被害の種類と程度を正しく理解することで、適切な対策の必要性を認識できます。

建物への物理的被害

配線の損傷は、最も危険性の高い被害の一つです。特にネズミは配線を噛む習性があり、電気系統のショートや火災の原因となる可能性があります。住宅火災の原因として、ネズミによる配線損傷が一定の割合を占めているという報告もあります。

断熱材の破損や移動により、建物の断熱性能が低下します。動物が巣作りのために断熱材を利用すると、本来の断熱効果が失われ、冷暖房効率の悪化や光熱費の増加につながります。

天井材の損傷も深刻な問題です。動物の尿により天井材が腐食したり、重量のある動物が移動することで天井板にたわみや亀裂が生じることがあります。構造材への継続的な負荷は、建物の耐久性低下を招く可能性があります。

衛生環境への影響

糞尿による汚染は深刻な衛生問題を引き起こします。動物の糞尿は病原菌やウイルスの感染源となる可能性があり、人間の健康に直接的な影響を与えるリスクがあります。特に免疫力の低い子どもや高齢者がいる家庭では注意が必要です。

ダニやノミなどの寄生虫の発生も問題となります。動物の体に付着していたダニやノミが天井裏で繁殖し、最終的に居住空間に侵入する可能性があります。これらの寄生虫は人間を刺すことがあり、アレルギー反応や皮膚炎の原因となります。

悪臭による生活環境の悪化は、住民の精神的ストレスにもつながります。持続的な異臭により、快適な住環境が損なわれ、日常生活に支障をきたすことがあります。

二次的被害

他の害虫を誘引する点も、見過ごせない問題です。動物の糞尿や食べ残しは、ゴキブリやハエなどの害虫を引き寄せる原因となります。その結果、動物の駆除後も害虫が残り、別の被害につながる可能性があります。

近隣への影響も考慮すべき問題です。動物による騒音や悪臭は、近隣住民とのトラブルの原因となる可能性があります。早期の対策により、近隣関係の悪化を防ぐことが重要です。

自分でできる害獣対策

専門業者に依頼する前に、住民自身でできる基本的な対策があります。適切な知識と注意深い作業により、軽微な侵入問題は自力で解決できる場合があります。

侵入口の封鎖方法

通気口の金網設置は基本的な対策です。目合い3mm程度の細かい金網を使用することで、小型の動物の侵入を効果的に防げます。既存の金網が粗い場合は、より細かいものに交換することが必要です。

パンチングメタルの使用も効果的な方法です。通気性を確保しながら動物の侵入を防ぐため、通気口や換気扇周辺の対策に適しています。設置の際は、隙間が生じないよう丁寧な施工が重要です。

穴埋めパテによる害獣防止も有効な手段です。配管周辺の小さな隙間や外壁の亀裂には、動物が嫌がる成分を含んだ専用パテを使用しましょう。パテと適切な施工により、長期間の侵入防止効果が期待できます。

防獣ネットの設置は、広範囲をカバーする対策として適しています。軒下や外壁の隙間が多い箇所では、ネットを使用した面的な対策が効果的です。耐久性のある材質を選び、風雨に対する耐性も考慮して設置しましょう。

忌避剤の活用

市販の忌避剤は手軽に使用できる対策商品です。動物が嫌がる臭いや味の成分により、侵入を抑制する効果があります。ただし、効果の持続期間は限定的で、定期的な再施工が必要です。

天然成分を使用した忌避剤は、安全性の面で優れています。ハッカ油やユーカリ油などの天然成分は、人間には比較的無害でありながら、多くの動物に対して忌避効果を示します。

忌避剤の使い方も、効果を左右する重要なポイントです。動物の通り道や巣作りが疑われる箇所に重点的に設置し、雨風により効果が薄れることを考慮して定期的に補充するようにしましょう。適切な使用方法により、忌避剤の効果を最大化できます。

環境改善による予防

建物周辺を清潔に保つことは、基本的な予防策の一つです。落ち葉や雑草を除去し、動物が隠れる場所を減らすことで、建物への接近を抑制できます。また、餌となる生ゴミの管理も重要な要素です。

樹木の剪定も効果的な予防方法です。建物に接触している枝は動物の侵入経路となるため、定期的な剪定により物理的な侵入ルートを断つことができます。

照明の活用も一定の効果があります。動物の多くは夜行性で明るい場所を避ける傾向があるため、建物周辺の適切な照明により侵入を抑制できる場合があります。

専門業者による駆除

自力での対策が困難な場合や、被害が深刻な場合は、専門業者への依頼が最も確実な解決方法です。プロの技術と経験により、根本的な問題解決が期待できます。

業者駆除のメリット

専門的な診断により、問題の全体像を正確に把握できます。プロの害獣駆除業者は、動物の種類、侵入経路、被害の程度を総合的に判断し、最適な対策を提案します。素人では見逃しがちな細かい侵入口も発見できます。

適切な駆除方法の選択も大きなメリットです。動物の種類や状況に応じて、最も効果的で人道的な駆除方法を選択します。また、必要な許可や手続きについても適切に対応してくれます。

再発防止の施工も重要な要素です。単に動物を追い出すだけでなく、侵入経路の完全な封鎖と、将来的な侵入を防ぐための予防策を実施します。総合的なアプローチにより、長期間の効果が期待できます。

業者選定のポイント

豊富な実績と経験は、業者選定において特に重視すべきポイントです。同様の害獣問題を多数手がけた業者は、効果的な対策方法を熟知しており、迅速な問題解決が期待できます。過去の施工例や顧客の評価も参考になります。

明確な料金体系を持つ業者を選ぶことも大切です。作業内容と料金の関係が明確で、追加料金の発生条件も事前に説明してくれる業者は信頼性が高いといえます。

アフターサービスの充実度も考慮すべき要素です。駆除後の定期点検や、再発時の対応体制が整っている業者を選ぶことで、長期的な安心を得られます。

駆除作業の流れ

現地調査から作業は始まります。建物の構造や侵入経路、被害の程度を詳細に調査し、最適な対策計画を立案します。この段階での正確な診断が、後の作業の成功を大きく左右します。

動物の捕獲や追い出し作業では、動物の習性を考慮した適切な方法が用いられます。ストレスを最小限に抑えながら、効率的に動物を建物から除去します。

侵入経路の封鎖作業が最も重要な工程です。発見されたすべての侵入口を適切な材料と方法で封鎖し、将来的な侵入を完全に防ぎます。この封鎖作業の精度が、対策の成否を左右するといっても過言ではありません。

その後、清掃と消毒作業により、衛生環境を回復させます。糞尿の除去、汚染された断熱材の交換、消毒作業により、健康被害のリスクを除去します。

予防のための定期点検

害獣の侵入を未然に防ぐためには、定期的な建物の点検と適切な維持管理が不可欠です。早期発見により、大きな被害に発展する前に対策を講じることができます。

屋根周辺の点検

屋根瓦のずれや破損は定期的にチェックが必要な箇所です。台風や強風の後は特に注意深く点検し、瓦のずれや割れがないか確認しましょう。小さな変化でも放置すると侵入口となるため、早期の修復が重要です。

通気口の状態確認も重要な点検項目です。金網の破損や腐食、カバーの劣化などがないか定期的に確認しましょう。特に海沿いの地域では塩害による金属部分の腐食が進行しやすいため、注意が必要です。

雨樋の清掃と点検も怠らないことが大切です。詰まりや破損により雨水が建物に浸入すると、構造材の劣化が進み、動物の侵入を誘発する可能性があります。定期的な雨樋メンテナンスにより、建物全体の健全性を保つことができます。

外壁の点検

外壁のひび割れや劣化部分の確認は重要な点検作業です。サイディングの継ぎ目やモルタル壁の亀裂など、小さな変化も見逃さないよう注意深く観察します。発見した問題箇所は速やかに補修することが予防につながります。

換気扇周辺の点検も欠かせません。カバーの破損やフィルターの劣化、周辺のシーリング材の状態などを定期的に確認します。キッチンや浴室の換気扇は使用頻度が高いため、劣化も進行しやすい箇所です。

配管周辺の隙間も重要なチェックポイントです。給水管や排水管が外壁を貫通する部分のシーリング材は、経年により劣化しやすいため、定期的な点検と補修が必要です。

内部からの点検

天井点検口からの内部確認は、侵入の早期発見に効果的です。懐中電灯を使用して天井裏の状況を確認し、動物の痕跡や侵入口がないか調べましょう。ただし、安全性を考慮して無理な点検は避けることが重要です。

断熱材の状態確認も必要な点検項目です。動物による荒らしの痕跡や、湿気による劣化がないか確認しましょう。断熱材の状態は建物の性能に直結するため、問題があれば早期の対応が必要です。

天袋や収納部分の点検も忘れてはいけません。荷物の積み重ねにより天板が浮いていないか、隙間が生じていないか定期的に確認しましょう。収納の使い方を見直すことで、侵入リスクを軽減できます。

費用と予算の考え方

害獣対策にかかる費用は、被害の程度や選択する対策方法により大きく異なります。適切な予算計画により、効果的で経済的な対策を実施することができます。

自力対策の費用

基本的な材料費として、金網や防獣ネット、シーリング材などの購入費用が必要です。これらの材料は数千円から数万円程度で入手でき、複数箇所の施工に適したコストパフォーマンスの高い材料です。

忌避剤の継続使用も考慮すべき費用です。効果の持続期間が限定的なため、定期的な購入と使用が必要であり、年間を通じた一定の費用が発生します。

工具や安全用具の準備費用も必要な場合があります。高所作業用の脚立や安全帯、作業用の手袋やマスクなど、安全な作業のための投資は長期的に見て重要です。安全への投資は、事故による医療費を考慮すると経済的でもあります。

専門業者への依頼費用

調査費用として、現地診断や見積もり作成に費用がかかる場合があります。多くの業者は無料調査を行っていますが、詳細な診断や特殊な調査機器を使用する場合は費用が発生することがあります。

駆除作業の費用は、動物の種類、個体数、侵入箇所の数などにより決定されます。一般的に、小型動物の単独侵入よりも、中型動物の複数侵入や、侵入箇所が多数ある場合の方が費用が高くなります。

予防工事の費用も総合的に検討が必要です。侵入経路の封鎖工事や、建物の補修工事など、根本的な解決のための工事費用は、将来的な被害を防ぐ投資として考えることができます。

長期的な費用対効果

建物への被害を防ぐことによる経済効果も、見逃せないポイントです。たとえば、配線の損傷による火災リスクの軽減や、構造材の劣化防止による建物寿命の延長など、間接的な経済効果も大きく見込めます。

健康被害を防ぐことで、医療費を抑えられる点も重要です。アレルギーや感染症のリスクを軽減することで、医療費の節約につながる可能性があります。

再発防止による継続的な効果も費用対効果の重要な要素です。一度適切な対策を実施することで、長期間にわたって効果が持続し、継続的な費用の発生を防ぐことができます。このような初期投資によって得られる長期的な費用削減効果も、総合的に評価すべきです。

まとめ

天井裏への動物の侵入は、単なる騒音問題を超えて建物や健康に深刻な影響を与える可能性があります。ネズミからアライグマまで様々な害獣が、わずかな隙間や劣化した箇所から侵入し、住み着いてしまうことがあります。小さな異変でも放置すれば深刻な被害につながるため、初期段階での対応が将来的なコスト削減にもつながります。夜間の異音や天井の染み、異臭などのサインを見逃さず、早めに気づいて対策を講じることが、被害拡大の防止において大切です。

効果的な対策には、侵入経路の完全な封鎖が最も重要です。通気口への細かい金網設置、配管周辺の隙間埋め、外壁の亀裂補修など、物理的な侵入防止策を徹底することで、根本的な解決につながります。自力での対策が困難な場合や被害が深刻な場合は、専門業者に依頼するのが確実です。定期的な建物点検を行うことで、害獣の侵入を未然に防ぐことができるでしょう。