イタチの生息地について正しく理解することは、野生動物との適切な距離感を保つために重要です。日本には主にニホンイタチとシベリアイタチが分布しており、それぞれ異なる環境に適応して生活しています。山間地帯から都市近郊まで幅広い地域で確認されているため、私たちの身近な場所でも遭遇する可能性があります。

この記事では、イタチの具体的な生息地や生息環境の特徴、各種の分布状況について詳しく解説します。

イタチの生息地と分布の現状

イタチは日本全国に広く分布している野生動物で、地域によって異なる種類が生息しています。自然環境の豊かな場所から人間の生活圏まで、多様な環境に適応する能力を持っています。

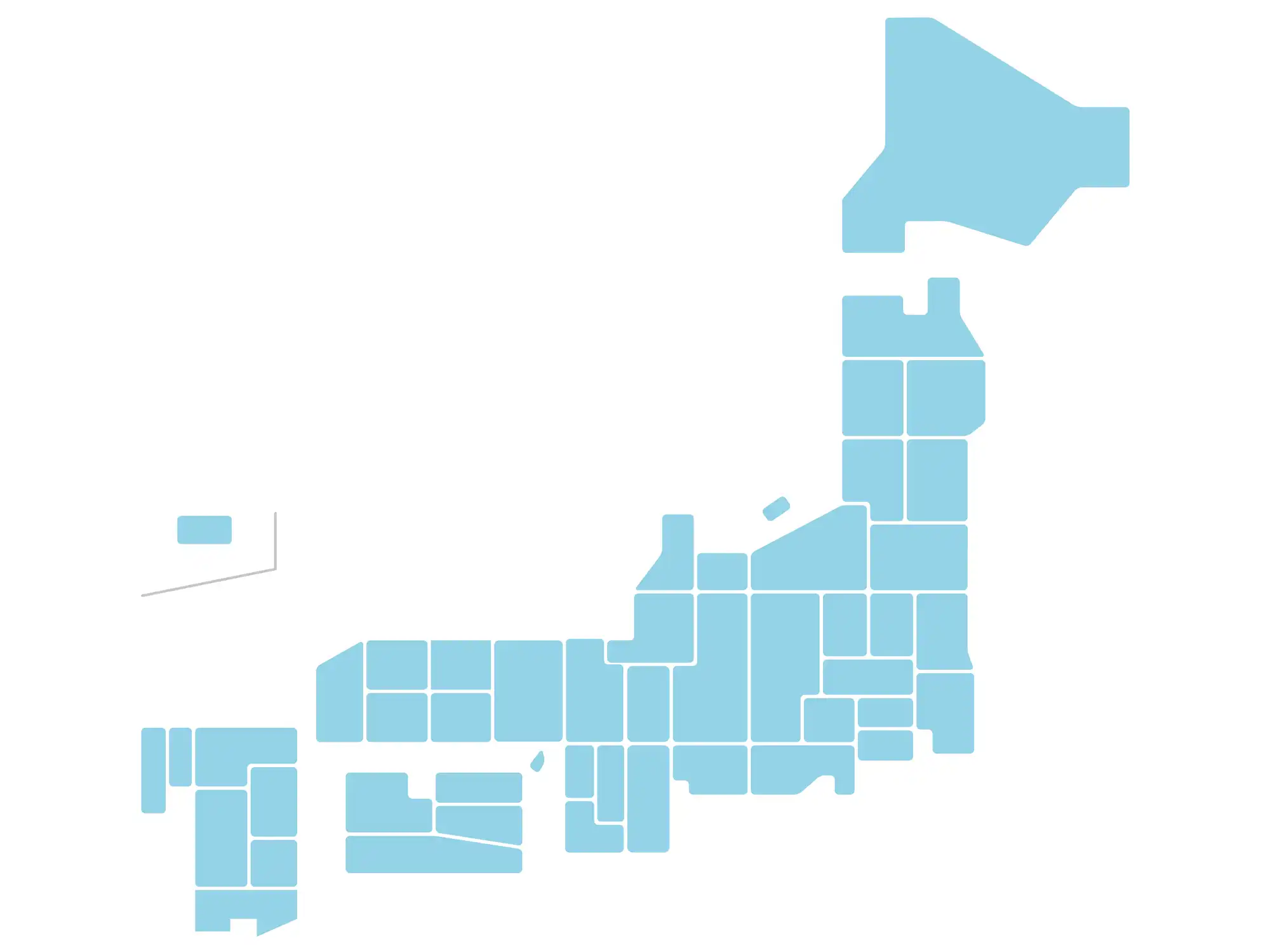

日本におけるイタチの分布域

イタチの分布は北海道から九州まで日本列島のほぼ全域に及んでいます。ただし、種類によって主要な生息地域が異なるため、地域ごとの分布特性を理解することが重要です。

本州中部以西では両種が混在している地域が多く、北海道や東日本では人為的に持ち込まれた個体群が定着している場合があります。近年では、都市部でもイタチの目撃例が増えており、人間との共存を考えるうえで、その動向に注目が集まっています。

また、島嶼部では本土からの移入により、個体数が増加している地域もあります。これにより、生息環境や生態系に影響を与える可能性があるため、今後の対応が求められています。

生息環境の多様性

イタチは環境適応能力が非常に高く、森林から農地、さらには都市部まで多様な環境で生活しています。水辺を好む傾向があり、河川敷や池沼周辺でよく観察されます。

また、人工的な環境にも順応しており、農村部の畑地や果樹園、住宅地の庭先などでも活動が確認されています。特に餌となる小動物が豊富な場所では、長期間にわたって定住する傾向があります。

特に、都市部におけるイタチの生活圏は拡大しており、密閉された場所で巣を作ることができるため、住宅地や公園などでも見かけることが多くなっています。これにより、都市環境でも適応する能力の高さが証明されています。

ニホンイタチの生息地と特徴

ニホンイタチは日本固有種として本州、四国、九州を中心に分布している在来種です。自然環境への依存度が高く、比較的原生に近い環境を好む傾向があります。

主な生息環境

ニホンイタチは山間地帯の森林環境を中心に生息していて、標高の高い地域でも確認されています。落葉広葉樹林や針葉樹林の両方に適応し、樹洞や岩の隙間を巣穴として利用します。

河川敷や渓流沿いの環境も重要な生息地となっており、水辺の豊富な餌資源を活用しています。清流域を好む傾向があり、水質の良い環境で多く観察されます。

また、ニホンイタチは冬季でも活動を続けます。巣穴の中で冬眠することなく、厳しい寒さの中でも食物を求めて動き回ります。これはイタチの適応能力の高さを示しており、過酷な環境でも生き残ることができます。

分布の詳細と地域差

本州では東北地方から中国地方まで幅広く分布していますが、地域によって個体密度に差があります。四国では全域で確認されており、特に山地部での生息密度が高くなっています。

九州においても全県で生息が確認されていますが、都市化の進んだ地域では個体数の減少が指摘されています。離島部では対馬や壱岐などで確認されているものの、本土と比較すると個体数は限定的です。

また、イタチの分布は人間の影響によって変動するため、都市近郊や農村部では比較的高い個体数が見られますが、都市化が進むことで生息環境が狭まり、個体群の減少が懸念されています。これにより、イタチの生息地保護が重要な課題となっています。

生態的特徴と習性

ニホンイタチは夜行性動物として活動し、日中は巣穴で休息しています。単独行動を基本とし、縄張りを持って生活しています。

食性は肉食性が強く、小型哺乳類、鳥類、両生類、魚類、昆虫類など多様な獲物を捕食します。季節により食性が変化し、環境に応じて柔軟に餌を選択する適応力を持っています。

特に、イタチは餌の入手可能性が高い場所で長期間にわたって定住する傾向があり、繁殖期にはその範囲を広げることもあります。これにより、イタチは食物資源が豊富な地域に集中することが多く、ある環境に対する適応力が際立っています。

シベリアイタチの生息地と拡大

シベリアイタチはチョウセンイタチとも呼ばれ、外来種として日本に定着した種類です。環境適応能力が非常に高く、近年生息域を急速に拡大しています。

分布拡大の経緯と現状

シベリアイタチは本来朝鮮半島や中国東北部が原産地でしたが、毛皮目的で導入された個体が野生化したとされています。現在では本州中部から西日本にかけて広く分布しています。

特に西日本では在来のニホンイタチよりも個体数が多い地域があり、生息域の競合が問題となっています。都市近郊での適応能力が高く、人間の生活圏への進出が顕著です。

シベリアイタチの急速な分布拡大は、主に人間の活動による環境変化が影響しています。都市化の進行とともに、イタチが好む環境が広がり、それに伴って生息地も増加しているため、今後の生息域拡大の予測が必要です。

都市環境への適応

シベリアイタチは都市近郊や農村部での生活に優れた適応力を示しています。住宅地の床下や屋根裏、倉庫などを住処として利用し、人工的な環境でも繁殖が可能です。

下水道や排水路などの人工水路も活動範囲に含め、都市部のネズミ類を主要な餌源としています。また、ゴミ置き場やコンポストなど、人間の生活圏で発生する残飯なども餌として利用することがあり、このことが都市部での個体定着を後押ししています。夜間の活動が中心ですが、餌が豊富な場所では日中でも活動することがあります。

都市環境でのシベリアイタチの適応は、繁殖に関しても効率的で、住宅や施設の隙間をうまく利用して生息しています。これにより、都市部でもイタチの個体数が増加しやすく、問題が発生しやすくなります。

農村部での生息状況

農村部ではシベリアイタチの生息密度が特に高くなる傾向があります。農地周辺の用水路や畦道を移動経路として利用し、農作物への被害も報告されています。

養鶏場や畜舎周辺でも確認されており、家畜への影響が懸念されています。農業施設への侵入対策が重要な課題となっています。

特に、開放型の飼育施設や隙間の多い古い農家では、イタチの侵入が容易であるため、構造的な改善も検討すべき対策の一つです。

農作物や家畜に与える影響が深刻な問題となっており、特に収穫期や繁殖期に農業被害が拡大する傾向にあります。これらの影響を最小限に抑えるための効果的な対策が求められています。

イタチが好む生息環境の条件

イタチの生息地選択には共通する環境条件があります。これらの条件を理解することで、イタチの出現可能性を予測し、適切な対策を講じることができます。

水辺環境の重要性

イタチは水辺環境を特に好む傾向があり、河川、池沼、湿地などの近くで多く観察されます。水辺は餌となる魚類や両生類が豊富で、水分補給の場としても重要です。

泳ぎが得意なため、水中での狩りも行います。水質の良い環境ほど生息密度が高くなる傾向があり、清流域では特に安定した個体群が形成されています。

都市部でも人工的な水辺があればイタチの生息地となる可能性があります。公園の池や水路、雨水貯留施設なども利用されることがあります。

隠れ場所となる環境

イタチは身を隠せる場所を重視して生息地を選択します。自然環境では岩の隙間、樹洞、倒木の下などが巣穴として利用されます。

人工環境では建物の床下、屋根裏、物置、廃屋などが隠れ場所となります。特に人の出入りが少なく、餌場へのアクセスが良い場所が選ばれやすい傾向があります。

これらの隠れ場所は、イタチにとって安全で静かな休息場所を提供し、外的な脅威から守る重要な役割を果たします。都市部では、廃屋や空き地のような場所にイタチが巣を作ることが多く、そのためこれらの場所を管理することが対策に繋がります。

餌資源の豊富さ

イタチの生息地選択において餌の豊富さは最も重要な要素の一つです。小型哺乳類、鳥類、魚類、昆虫類など多様な餌が安定して確保できる環境を好みます。

農村部では畑地のネズミ類、都市部では家ネズミ類が主要な餌源となります。餌となる動物の個体数が多い場所では、イタチの定着率も高くなります。

また、餌の供給が豊富な場所ではイタチの繁殖率も高くなるため、餌資源が安定している環境はイタチにとって理想的な生息地となります。これにより、これらの場所ではイタチの個体群が増加し、対応策が必要となることもあります。

地域別のイタチ生息状況

日本各地でのイタチの生息状況は地域によって大きく異なります。気候条件、地形、人間活動の影響などが複合的に作用し、それぞれ特徴的な分布パターンを示しています。

北海道地域の特徴

北海道では本来イタチは生息していませんでしたが、人為的な移入により個体群が確認されています。主にニホンイタチが移入され、一部地域で定着しています。

寒冷な気候のため生息密度は本州と比較して低く、分布も限定的です。主に人間の生活圏周辺で確認されており、野生個体群の自然繁殖は限定的とされています。

また、北海道の厳しい気候はイタチの活動に影響を与え、冬季の生息地選びが重要となります。イタチが越冬する場所としては、温暖な場所が求められ、温度管理ができる環境で活動しているケースが多く見られます。

東日本の分布パターン

東日本ではニホンイタチが主要な種として分布しており、山間地帯を中心に安定した個体群を維持しています。関東地方では都市化の影響で生息地が分断されている地域があります。

東北地方では豊かな自然環境により比較的高い生息密度を保っており、特に山地部での確認例が多数報告されています。

都市部では人間活動の影響を受け、生息地の減少や断片化が進行しています。しかし、都市近郊では逆に新たな適応が見られ、イタチが活動する場所が増えていることもあります。

西日本の複雑な状況

西日本ではニホンイタチとシベリアイタチが混在しており、種間競争が生じています。シベリアイタチの分布拡大により、在来種への影響が懸念されています。

近畿地方や中国地方では都市近郊でのシベリアイタチの個体数増加が顕著で、農業被害や住宅侵入の報告が増加しています。種の識別と適切な対策が重要な課題となっています。

この競争により、ニホンイタチの生息密度が低下する地域もあります。特に、都市近郊での適応能力が高いシベリアイタチが増加し、その影響が自然環境にも波及しているため、早急な対策が求められています。

季節による生息パターンの変化

イタチの生息パターンは季節により大きく変化します。繁殖期、餌の確保、気温変化への対応など、季節的な要因が行動範囲や活動場所に影響を与えています。

春季の行動パターン

春はイタチの繁殖期にあたり、活動が最も活発になる季節です。オスは縄張りを巡回し、メスを探して広範囲を移動します。

この時期は普段見かけない場所でもイタチが目撃される可能性が高くなります。繁殖行動により活動範囲が拡大するため、住宅地での出現も増加傾向にあります。

特に、この時期はイタチが巣作りのために新しい場所を探し、通常とは異なる場所に出現することがよくあります。これにより、イタチが予想外の場所に出没することが増えるため、対策が必要です。

夏季の生息環境

夏季は子育ての時期にあたり、メスは安全な巣穴周辺で行動することが多くなります。水辺での活動が増加し、魚類や両生類の捕食が活発になります。

高温期には日中の活動を避け、夜間や早朝の涼しい時間帯に行動する傾向が強まります。都市部では人工的な水場や涼しい場所を求めて建物内に侵入することもあります。

夏の高温期はイタチにとって厳しい時期ですが、涼しい場所を見つけることで都市部にも進出しやすくなります。特に建物内の冷房が効いた場所や地下水路などに避難することがあります。

秋冬期の行動変化

秋から冬にかけては餌の確保が最重要課題となり、餌が豊富な場所への集中が見られます。農村部では収穫後の農地でネズミ類を狙う行動が増加します。

寒冷期には暖かい場所を求めて人間の建物内への侵入が増加する傾向があります。防寒対策として住宅侵入のリスクが高まる時期でもあります。

また、冬季は餌が減少するため、イタチは住宅地や農地に集まりやすく、食料を求めて人間の施設に侵入するケースが増えます。これにより、特に冬の間はイタチ対策がより重要になります。

イタチの夜行性と活動時間

イタチは基本的に夜行性動物として知られており、活動時間帯の理解は生息地での遭遇を避けたり、適切な対策を講じる上で重要です。

主要な活動時間帯

イタチの最も活発な活動時間は日没後から深夜にかけてです。特に夕方から夜10時頃までと、明け方の時間帯に活動のピークがあります。

月明かりの明るい夜は活動が活発になり、逆に雨天時は活動を控える傾向があります。天候条件が活動パターンに大きく影響するため、観察や対策のタイミングを考慮する必要があります。

イタチは月明かりの下で特に活発に行動し、周囲の暗闇を利用して狩りや探索を行います。したがって、月の明るい夜は対策を強化するべきタイミングであり、特に活動が集中する時間帯には監視や防止策を徹底することが効果的です。

季節による活動時間の変化

夏季は日照時間が長いため、より遅い時間帯から活動を開始します。逆に冬季は日照時間が短いため、比較的早い時間から活動することがあります。

繁殖期には通常とは異なる時間帯でも活動が確認されることがあり、日中でも移動や餌探しを行う場合があります。

特に冬季には、寒さを避けるために活動時間が早まることがあります。繁殖期には新たな巣作りや餌探しのため、普段と違う時間帯での活動が増えるため、対策は季節ごとに柔軟に調整する必要があります。

人間活動との関係

イタチは人間の活動が少ない時間帯を選んで行動する傾向があります。住宅地では人の就寝後から活動を開始し、朝の人間活動が始まる前に隠れ場所に戻ります。

農村部では農作業の時間を避けて活動し、都市部では交通量の少ない深夜時間帯を移動に利用します。人間活動パターンに合わせて行動を調整する高い適応力を持っています。

この適応力により、イタチは人間と同じ時間帯に活動を避け、最適な隠れ場所を見つけて生活しています。そのため、人間活動のパターンを理解し、夜間や人が少ない時間帯に対策を強化することが非常に重要です。

住宅侵入と人間生活圏での生息

イタチは人間の生活圏にも適応しており、住宅への侵入事例が各地で報告されています。建物内での営巣や餌探しが主な目的で、適切な対策が必要です。

住宅侵入の経路と場所

イタチは細長い体型を活かして、わずかな隙間からでも建物内に侵入できます。床下の通気口、屋根の隙間、配管周りの隙間などが主要な侵入経路となります。

侵入後は床下空間、屋根裏、物置、倉庫などを住処として利用します。温度が安定し人の出入りが少ない場所を好む傾向があります。

また、イタチは臭いを頼りに侵入することもあるため、住宅内の食べ物やゴミの管理も重要です。適切に封鎖されていない隙間や穴が侵入のポイントとなるため、これらの場所をしっかり確認し、対策を講じることが必要です。

住宅地での活動パターン

住宅地では夜間に活動し、庭先のペットフードや生ゴミを餌として狙います。住宅密集地でも水路や緑地を移動経路として利用し、広範囲を行動範囲とします。

ペットの小動物や鳥類も捕食対象となるため、屋外飼育されているペットへの注意が必要です。また、住宅内のネズミ類を狙って侵入することもあります。

さらに、イタチは広い範囲を移動するため、住宅地周辺の森林や草むらも活動場所として利用することがあります。これにより、住環境における予防措置が非常に重要となり、庭や敷地内の点検が必要です。

都市近郊での生息拡大

都市近郊では自然環境と人工環境が混在しており、イタチにとって理想的な生息環境となっています。公園や緑地を拠点として周辺住宅地に進出するパターンが多く見られます。

都市部の水路や下水道システムも移動経路として利用され、都市インフラを活用した生活圏拡大が進んでいます。

これにより、都市近郊のイタチはさらに定住しやすくなり、住環境に深刻な影響を与えることがあります。都市化が進む地域では、イタチの出現頻度が高くなるため、対策を講じることがより重要となっています。

イタチの特徴的な体型と生息への影響

イタチの細長い体型は多様な環境への適応を可能にしている重要な特徴です。この体型的特徴が生息地選択や行動パターンに大きく影響しています。

体型の特徴と機能

イタチは胴体が細長く、短い脚を持つ独特の体型をしています。この体型により狭い隙間や穴の中での活動が可能となり、獲物の追跡や隠れ場所の確保に有利です。

柔軟な体は岩の隙間や樹洞、建物の狭いスペースにも侵入できるため、生息可能な環境の幅を大きく広げています。

この柔軟性のおかげで、イタチは日常的に多くの環境で巣を作ることができ、狩りや繁殖などの活動を効率的に行うことができます。また、狭い場所に潜り込む能力が獲物を捕まえる際にも重要な役割を果たします。

運動能力と生息環境

イタチは優れた運動能力を持ち、木登り、穴掘り、泳ぎすべてが得意です。この多様な運動能力により、森林、水辺、地下など立体的な環境利用が可能となっています。

特に泳ぎが得意なため、河川や池沼だけでなく、海岸近くの岩場でも活動が確認されています。運動能力の高さが生息域拡大の重要な要因となっています。

これにより、イタチは環境の変化に柔軟に対応し、食物や住みやすい場所を常に求めて広範囲に移動します。特に水辺や湿地での生息が増えていることから、湿地や水域に関連する生態系での適応が進んでいます。

狩猟行動と体型の関係

細長い体型は地中や狭い場所に潜む獲物の捕獲に適しており、ネズミ類の巣穴に侵入しての狩りが可能です。この能力により、他の捕食者では利用困難な餌資源を活用できます。

素早い動きと柔軟性により、多様な狩猟戦略を使い分けることができ、環境変化に対する適応力の高さに繋がっています。

また、イタチは夜行性であるため、暗い時間帯でも獲物を捕まえることができ、昼行性の捕食者に対して優位に立っています。これにより、昼夜を問わず安定した餌の供給が可能になります。

まとめ

イタチの生息地は日本全国の多様な環境に広がっており、ニホンイタチとシベリアイタチという異なる種類が地域ごとに分布しています。山間地帯から都市近郊まで幅広い環境に適応する能力を持ち、特に水辺環境を好む傾向があります。

住宅地への侵入事例も増加しており、適切な予防対策と環境管理が重要となっています。外来種問題や生態系への影響も考慮しながら、人間との適切な共存関係を築くことが求められます。イタチの生態と生息環境を正しく理解することで、効果的な対策と自然環境保護の両立が可能となるでしょう。